“A Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil”. Assim terminou o inesquecível discurso proferido por Ulysses Guimarães na promulgação da Constituição em 05 de outubro de 1988. Pela fala fica patente que a principal aspiração da sociedade era mudança, não se tolerariam mais as arbitrariedades e o autoritarismo das décadas passadas. A Constituição, então, se apresentava como o principal instrumento para se alcançar essa mudança e, já em seu preâmbulo, demonstrava quais seriam seus valores: assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.

De fato, grande parte dos anseios sociais foram consagrados no texto constitucional, tais como: o voto direto; os direitos e garantias individuais; a repartição dos Poderes; os direitos coletivos (LENZA, 2012). No campo do Direito Penal, pode-se destacar a proibição da tortura, da pena de morte (exceto em caso declarado de guerra), a proibição de juízo ou tribunal de exceção e a presunção de inocência. A nova Constituição, ainda, pela primeira vez, dedicou um capítulo específico, “Da segurança Pública”, para tratar das questões policiais (MUNIZ, 1999). A segurança Pública foi definida no art. 144 como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. No entanto, as Polícias ostensivas ainda se mantiveram militarizada, bem como reservas e auxiliares do Exército.

Todas essas mudanças legislativas, contudo, aparentemente não produziram os efeitos esperados na realidade fática, em especial, quando se refere a atuação policial. Os casos de abuso policial no Estado do Rio de Janeiro invadem os noticiários diariamente, noite e dia. E alguns desses abusos estão gravados na memória coletiva da população como: a Chacina da Candelária, em que 07 crianças foram executadas em 23 de julho de 1993 (MEMÓRIA GLOBO); o assassinato, em 19 de maio de 2010, de Hélio Ribeiro, morador do Morro do Andaraí que estava usando uma furadeira para pregar uma lona em sua casa e foi morto por um policial do Bope (G1, 2010); Amarildo, morador da Rocinha que foi torturado e morto por Policiais Militares em 2013 (G1, 2016); e mais recentemente a execução sumária de dois homens feridos que estavam deitados em frente a uma escola pública em Acari (ÚLTIMO SEGUNDO, 2017).

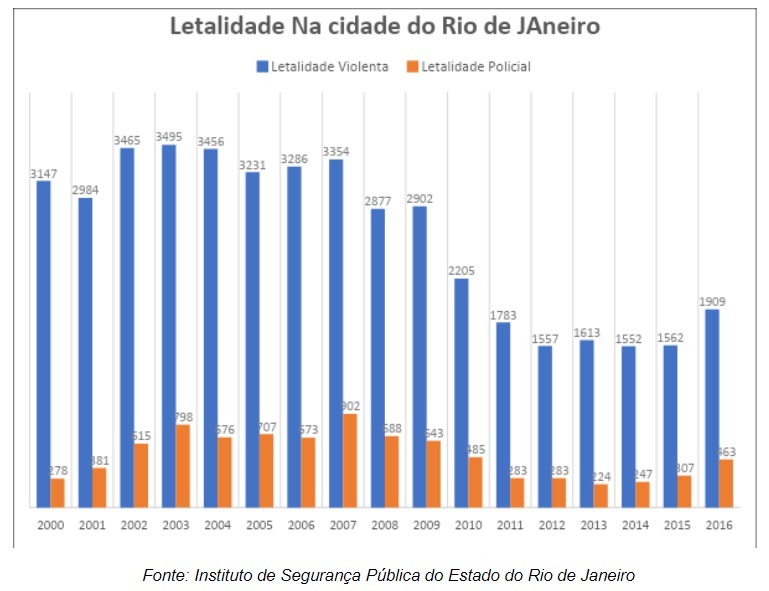

Além desses trágicos exemplos midiáticos, outros dados chamam a atenção: a enorme quantidade de homicídios praticados pela PMERJ nas últimas décadas. Abaixo seguem gráficos mostrando a letalidade violenta, que é um indicador de criminalidade formado por quatro títulos, conforme informa o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de janeiro: homicídio doloso; homicídio decorrente de oposição à intervenção policial; latrocínio (roubo seguido de morte); lesão corporal seguida de morte, e letalidade policial ocorrida em todo o Estado do Rio de Janeiro, bem como apenas da Cidade do Rio de Janeiro, entre 2000 e 2016. Válido ressaltar que o Governo do Estado do Rio de Janeiro não fornece os dados de vítimas fatais da atuação policial divididos em corporações, isto é, vítimas da Polícia Militar ou da Polícia Civil, como fazem alguns outros estados. Porém, no estudo coofrdenado por Misse (2011, p. 30) sobre os autos de resistência, é relatado que: “segundo policiais e promotores, o volume de ‘autos de resistência’ cometidos por policiais civis é consideravelmente inferior ao número dessas ocorrências envolvendo agentes da Polícia Militar, sobretudo porque cabe a esta última o patrulhamento das ruas”. Além disso, analisando o Anuário de Segurança Pública de 2016, de autoria do Fórum de Segurança Pública, que divulga, a partir das informações dos Estados, o número de homicídios praticados pelas Polícias de todo o país, percebe-se que a PM é responsável por quase todos os homicídios praticados pela polícia. Em Estados como São Paulo, Paraná e Pará, que tem alto número de letalidade policial e divulga seus dados dividindo as mortes praticadas pela PM e pela Polícia Civil, a Polícia Militar foi responsável por mais de 90% das ocorrências de auto de resistência em 2015. São Paulo teve 606 pessoas mortas pela Polícia, dessas, 580 pela PM, ou seja, quase 96% dos casos. No Paraná, 216 pessoas morreram pela atuação policial, 214 pela PM, cerca de 99% dos casos. E no Pará, 161 pessoas foram mortas por policiais, 146 por PMs, o que dá quase 91% dos casos. Aliado a isso, o presente artigo se valeu de pesquisas sobre autos de resistência que, em sua grande maioria, expressamente afirmavam que os autos eram em decorrência da atuação da PMERJ. Nenhum estudo afirmou de forma expressa que se tratava de letalidade policial provocada por policial civil. Dessa forma, embora falte transparência nas informações fornecidas pelo Governo fluminense, por tudo que foi exposto, os números acerca da letalidade policial serão considerados de autoria da PMERJ.

Olhando os dados, verifica-se que a Letalidade Violenta no Estado do Rio de Janeiro nos anos 2000 a 2016 foi de assustadores 113.186 mortos, sendo que a polícia matou 14.140. Ou seja, 12% das mortes ocorridas no Estado nesse período foram praticados por policiais.

Pegando apenas os números da cidade do Rio de Janeiro a situação fica ainda mais aterrorizante, isso porque, de 2000 a 2016, 44.378 pessoas foram vítimas letais de crimes violentos na cidade, sendo que dessas mortes, 8.653 foram praticadas por policiais. Em termos proporcionais, quase 20% das mortes da cidade foram praticadas pela polícia.

Além desses altíssimos números, que por si só já causam espanto, o que mais chama atenção é a quase total falta de investigação dessas mortes. A imensa maioria dos procedimentos para se averiguar essas intervenções policiais são arquivados, ínfimo são os que chegam até o Poder Judiciário, e os poucos que chegam, quase sempre os polícias são absolvidos. A impunidade é a regra nesse assunto.

Essas mortes provocadas por policiais ficaram conhecidas por muitos anos, no Rio de Janeiro, como “autos de resistência”, até que em 2015, em virtude da Resolução Conjunta Nº 2 do Conselho Superior de Polícia e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, essa nomenclatura foi substituída para “homicídio decorrente de oposição à intervenção policial”. Eventualmente, os homicídios decorrentes de intervenção policial serão chamados de “autos de resistência”, embora a nomenclatura esteja desatualizada e não seja apropriada.

O auto de resistência era uma classificação administrativa que tinha origem no art. 292 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

No Registro de Ocorrência do auto de resistência constava o “homicídio”, com base no art. 121 do CP, combinado com o art. 23 do mesmo diploma, que dispõe sobre as hipóteses de excludente de licitude (MISSE, 2011). Sendo essas excludentes hipóteses excepcionais que “afastam a ilicitude da conduta praticada pelo agente, fazendo, assim, com que o fato por ele cometido seja considerado lícito” (GRECO, 2012, p. 311). Com isso, pode-se inferir que auto de resistência desde sua gênese já se apresentava como um homicídio “justificável”, e dessa forma, impunível.

No Rio de Janeiro, o “auto de resistência” foi oficialmente criado em 1969 pela Superintendência da Polícia do Estado da Guanabara por meio da Ordem de Serviço nº 803. Tal ordem dispensava a necessidade de Prisão em Flagrante dos Policiais ou a instauração de inquérito policial nos casos previstos pelo artigo 292 do CPP. Cinco anos mais tarde, em 1974, o Secretário de Segurança do Estado da Guanabara expediu uma portaria que detalhava os procedimentos a serem adotados pela Polícia Judiciária em casos de “auto de residência”. Tal portaria informava que Polícia Civil não deveria autuar em flagrante os policiais, mas sim, concentrar esforços para incriminar a vítima dos autos pelos possíveis crimes que ela teria cometido, “legitimando”, dessa forma, a extinção da punibilidade dos policiais (VERANI, 1996 apud MISSE, 2011).

Essa receita tem sido usada desde então e a grande maioria dos autos de resistência foram, e ainda continuam sendo, arquivados. Na própria década de 80, o Magistrado Sérgio Verani (1996), na obra, “Assassinatos em nome da lei”, fez uma pesquisa em que

constatou que os autos de resistência eram sistematicamente arquivados a pedido da Promotoria, e quando o Juiz negava o pedido de arquivamento baseado em fortes indícios de execução, a confirmação do mesmo pedido pelo Procurador de Segunda Instância inviabilizava qualquer ação penal” (CANO, 2003, p. 18).

Ignácio Cano e José Carlos Fragoso (2000) analisaram 301 intervenções policiais que resultaram mortes ou ferimentos de civis por arma de fogo entre janeiro de 1993 e julho de 1996 no município do Rio de Janeiro. Todos os casos correram na Justiça Militar, pois até o advento da lei 9.299, essa era a Justiça competente para julgar tais ocorrências. O estudo constatou que o número de vítimas fatais nos casos foi de 251 pessoas. Além disso, dos 301 inquéritos analisados, 295, 98% deles foram arquivados. Nos 6 casos que viraram processo, os policiais foram absolvidos a pedido dos próprios promotores.

Mais recentemente, um estudo produzido pelo Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ acerca dos homicídios nos autos de resistência de 2001 a 2011 deduziu que, a “grosso modo, o número de inquéritos de ‘autos de resistência’, arquivados por ‘exclusão de ilicitude’ a partir de 2005 alcança a cifra de 99,2% por cento de todos os inquéritos instaurados” (MISSE; 2011, p. 28).

A ONG Human Rights Watch (2016), no relatório “O policial bom tem medo: os custos da violência policial no Rio de Janeiro”, informa que o Ministério Público admitiu que ofereceu denúncia a apenas quatro casos de 3.441 casos de homicídios cometidos pela polícia que foram registrados entre 2010 e 2015, ou seja, em apenas 0.1% dos homicídios. Isso leva a crer que os demais foram arquivados.

Verificando a enorme quantidade de arquivamentos dos autos de resistência no Rio de Janeiro e tentando entender como é construído o discurso jurídico que legitima a letalidade policial no Estado, o Delegado de Polícia, Orlando Zaccone D'elia Filho, no livro “Indignos de Vida”, analisou 314 autos de resistência ocorridos entre 2003 a 2009, todos arquivados a pedido do Ministério Público. Nesse estudo, D'elia Filho (2015, Locais do Kindle 2035-2037) identificou alguns requisitos, que se preenchidos, são verdadeiras licenças para matar:

O depoimento dos policiais, a construção do inimigo, através da criminalização da vítima, bem como a definição da periculosidade do local onde ocorreram os fatos, “comunidade favelada”, são os ingredientes do discurso dos promotores de justiça criminal a legitimar a força letal na cidade do Rio de Janeiro.

Identificados esses requisitos, os Promotores se concentram basicamente nesses pontos em seus pedidos de arquivamento, esquecendo-se dos demais fatos. Muitas provas que poderiam ser colhidas para desvendar o ocorrido são ignoradas, como depoimentos de testemunhas e, em alguns casos, os laudos periciais. Tudo isso para justificar a legítima defesa dos policiais, que não está baseada necessariamente na resistência das vítimas, mas sim, em sua condição de vida. Nas palavras do próprio D'elia Filho (2015, locais do Kindle 2388-2389): “a legítima defesa passa a ser construída na própria definição da condição do morto como inimigo; tudo o mais é esquecido”. Continua o autor: “A injusta agressão, a autorizar a legítima defesa dos policiais, não se encontra numa ação de resistência, mas sim em uma condição de vida em territórios pobres, a justificar a própria morte dos indignos” (D'ELLIA FILHO, 2015, Locais do Kindle 2527-2528).

Muitos dos pedidos de arquivamento obedecem um padrão genérico como esse:

Cuida-se de inquérito instaurado para apuração de suposto crime de HOMICÍDIO proveniente de AUTO DE RESISTÊNCIA, figurando como vítima fatal F.M.O., em virtude de fato ocorrido no dia 20 de novembro de 2003, na Estrada dos Bandeirantes, Vila Sapê, nesta comarca. No que concerne à pratica do suposto delito de HOMICÍDIO, conforme se constata da análise dos elementos trazidos nos autos, os policiais militares agiram em legítima defesa, procedendo da forma descrita apenas para se proteger de injusta investida do meliante. Desta forma, diante da manifesta incidência da cláusula de exclusão de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal, não há fundamento que justifique o oferecimento de denúncia nem tampouco a continuidade das investigações. Assim sendo, alternativa não vê este órgão do Ministério Público a não ser o ARQUIVAMENTO dos presentes autos. (PROC. 2008.001.386415-9, da 1ª Vara Criminal). (D'ELLIA FILHO, 2015, Locais do Kindle 1862-1869).

Nota-se, conforme adverte Orlando Zaccone D'elia Filho (2015), que não há nenhuma referência aos fatos, é um simples pedido de arquivamento enquadrando de forma genérica a conduta dos policiais à hipótese de excludente de ilicitude prevista no Código Penal.

Além da enorme quantidade de arquivamento e de como são feitos esses pedidos de arquivamento, ainda chama a atenção os diversos indícios de que ocorreram execuções extrajudiciais em vários autos de resistência. Na pesquisa, acima comentada, realizada por Ignácio Cano e José Carlos Fragoso (2000) entre 1993 a 1996, além de analisar a alta quantidade de inquéritos policiais militares arquivados, foram analisados laudos periciais e cadavéricos que demonstravam fortes indícios de uso excessivo da força e de execuções extrajudiciais. Nos casos em que os inquéritos foram arquivados houve 247 vítimas fatais, sendo que a média de orifícios de entrada por cadáver foi de 4,38, a proporção de cadáveres com disparos pelas costas foi de 64,3% e a proporção de cadáveres com disparos na cabeça foi de 65,5%.

Em outro estudo, realizado pela ONG Humam Rights Watch (2016), foram examinados 64 casos de “autos de resistência” entre 2006 a 2016 no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo 116 vítimas, incluindo, pelo menos, 24 vítimas com até 18 anos de idade. Nessa pesquisa, ficou constatado, por meio de provas críveis, o uso ilegal da força policial. Em 50% dos casos, as provas periciais contradiziam as declarações da polícia, que dizia que os indivíduos morreram ao confrontar a polícia. Em pelo menos 20 casos, as marcas dos tiros indicavam que as vítimas foram alvejadas à queima-roupa, o que indicaria execução extrajudiciais. Em outros casos os laudos mostraram que as vítimas foram atingidas na parte de trás da cabeça ou nuca, o que também indicaria execução. Além disso, em 14 casos dos 64, verificou-se que os depoimentos das testemunhas (se verdadeiros) corroborariam a hipótese de execuções extrajudiciais.

O Relator Especial de execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias da ONU, Dr. Philip Alston (2008), em missão ao Brasil, analisou a operação policial realizada pelo governo estadual no dia 27 de junho de 2007 no Complexo do Alemão. Em sua pesquisa, verificou que 19 civis morreram. Sendo essas mortes registradas como “resistência seguida de morte”. No entanto, para ele, existiam fortes evidências de que alguns desses mortos foram executados extrajudicialmente. Além de relatos de parentes das vítimas e de outros moradores da comunidade, foram produzidos dois estudos independentes que corroboravam essa hipótese. O primeiro produzido pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (Seccional do Rio de Janeiro) e o segundo por especialistas indicados pela Secretária Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Os laudos periciais produzidos por esses estudos indicavam que: em 14 dos 19 mortos os disparos foram efetuados pelas costas das vítimas; seis vítimas foram alvejadas na cabeça e na face; cinco vítimas tinham sinais de tiros à queima-roupa; o número de tiros por vítima foi mais de 03 (ou seja, número elevado de tiros); e diferentes armas foram usadas para atingir a mesma vítima. Todos esses dados levaram os especialistas a concluírem que possivelmente algumas das vítimas tinham sido executadas extrajudicialmente, no entanto, por haver deficiências no laudo original do IML, ambos os relatórios afirmaram que seria impossível concluir de modo definitivo se isso de fato tinha ocorrido.

A ONG Anistia Internacional (2015) no relatório “Você matou meu filho: Homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro” analisou uma série de casos de homicídios praticados por policiais militares nos anos de 2014 e 2015 na cidade do Rio de Janeiro, em particular na favela de Acari. O estudo relata 16 casos de homicídios praticados pela PMERJ com fortes traços de execução sumária. A ONG ouviu os relatos de testemunhas e teve acesso a exames periciais que corroboram essa hipótese. Além disso, as vítimas, com idade de 10 anos a 39 anos, foram mortas sem reagirem, a maioria, sequer, tinha envolvimento com tráfico ou qualquer outra prática criminosa.

Deve-se destacar, contudo, que a institucionalização não ocorre em apenas uma organização, mas sim, em todas as organizações que compõem o mesmo campo organizacional, ou seja, que de alguma forma se relacionam. Em relação à Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, percebe-se que além da PMERJ, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário também são atores organizacionais desse campo. O Ministério Público por ser titular da ação penal pública, bem como ser órgão responsável pelo controle externo das Polícias e ainda ter poderes de investigação reconhecidos pelo STF no Recurso Extraordinário 593727, com repercussão geral reconhecida. Já o Poder Judiciário, a princípio, não é órgão de segurança pública, no entanto, pesquisa realizada em 2011 por Rubens Casara, entrevistando juízes de direito do fórum central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro com competência criminal, constatou que havia “indícios de que os magistrados fluminenses, em sua maioria, acreditam atuar como agentes garantidores de segurança pública” (CASARA, 2011, p. 208). Na pesquisa, 84% dos entrevistados concordaram que levam em conta a “segurança pública” ao decidirem casos criminais, 64% creem que as decisões criminais produzem efeitos na redução da criminalidade, e 48% admitiram que levam em consideração o bem jurídico “segurança pública” no momento da fixação da pena.

Sendo ator organizacional da Segurança Pública, fica mais fácil entender o porquê de o Ministério Público pedir tantos arquivamentos de autos de resistência. Tudo leva a crer que a cultura de desrespeito aos Direitos Humanos também está presente no MP, pelo menos em relação a atuação policial. A Promotoria tem se valido de seu poder de arquivar inquéritos policiais para perpetuar a cultura de letalidade policial. E essa cultura está enraizada há muito tempo. Na pesquisa realizada por Ignácio Cano e por José Carlos Fragoso (2000), em meados da década de 90, os autores já denunciavam a prática reiterada de arquivamento por parte da Promotoria.

Igualmente, O Poder Judiciário também sofre as pressões ambientais do campo da Segurança Pública, tendo responsabilidade por esse quadro de mortes perpetrado pelo Estado, embora sua participação seja menos aparente, quase subsidiária. Isso porque, conforme preceitua o art. 28 do CPP, discordando do pedido de arquivamento efetuado pelo Promotor, pode o juiz encaminhar o inquérito ao Procurador-Geral para que esse decida se realmente arquivará o inquérito ou prosseguirá com a denúncia. Portanto, embora a palavra final seja da Promotoria, ao menos, num primeiro momento, o Poder Judiciário pode se rebelar contra esse cenário. No entanto, aparentemente essa não é a realidade, ao que tudo indica os Magistrados são coniventes com os constantes pedidos de arquivamentos dos autos de resistência efetuados pelo MP. No estudo realizado por Cano e Fragoso (2000), em todos os 295 casos de autos de resistência os juízes aceitaram o pediu de arquivamento dos promotores. No trabalho realizado pelo Delegado Orlando Zaccone D'elia Filho (2015), dos 314 autos de resistência arquivados, apenas em 25 o magistrado rejeitou o arquivamento e encaminhou os autos à Procuradoria, sendo que desses 25 casos, 24 foram rejeitados pelo mesmo juiz. Em vista disso, ao que parece, a maioria do Judiciário compactua com essa lógica de extermínio de inimigos praticada pela PMERJ e ratificada pela Promotoria.

Diante o exposto, alta taxa de homicídios praticados pela PMERJ, enormes indícios de execução sumária em inúmeros desses autos, o arquivamento de quase todos os autos de resistência a pedido do MP e a conivência do Poder Judiciário com a atuação da Promotoria e da Polícia, pode-se inferir que está institucionalizado o assassinato em nome do Estado na atuação policial.

Tolbert e Zucker (1999 apud SANTOS FILHO, 2009), que dividem o processo institucional em três etapas (habitualização, objetificação e sedimentação), explicam que institucionalização total (sedimentação) ocorre quando uma prática é propagada pelos diversos atores, que na teoria são considerados adotantes adequados, e é perpetuada por um grande período de tempo. Já DiMaggio e Powell (1983 apud ALVES; CASTRO; SOLTO, 2014) explicam a institucionalização por meio do isomorfismo, que é um processo de homogeneização de práticas e formas organizacionais por atores que se encontram no mesmo campo organizacional. Quanto mais isomórfico forem as práticas organizacionais entre os atores, mais intenso está o processo de institucionalização. Como bem pontua Nelson Santos Filho (2009), há equivalência entre os dois modelos. Quanto mais o campo organizacional estiver cristalizado e a ação do isomorfismo estiver mais intensa, tornando as organizações mais semelhantes em sua atuação (modelo de DiMaggio e Powell), maior vai ser a etapa do modelo de Tolbert e Zucker.

No presente artigo, verificou-se que a enorme quantidade de mortes causadas pela PMERJ, com a quase total anuência dos outros atores da Segurança Pública do Rio de Janeiro, é uma prática que vem se perpetuando há muitos anos. Como já mencionado, Sérgio Verani denunciava esse cenário já na década de 80, e quase nada mudou desde então, talvez tenha piorado. Nos últimos 17 anos, cerca de 14% das mortes violentas no Estado foram provocadas pela polícia. Na cidade do Rio de Janeiro, no mesmo período, essa proporção sobe para 20% (ISP, 2017). Além disso, estima-se que 99% dessas mortes sequer são investigadas, embora, em muitos casos, haja diversos indícios de execução sumária. Portanto, tudo indica que a cultura de desrespeito aos Direitos Humanos, pela atuação policial letal, está institucionalizada na PMERJ e nos outros atores da segurança pública, cada qual instrumentalizando essa cultura da sua maneira, a PMERJ de forma direta, o Ministério Público não investigando os policiais e o Poder Judiciário confirmando a atuação do MP.